こんにちは、アマチュア読者です!

今回はウィリアム・シェイクスピアのおすすめ名著をご紹介します。

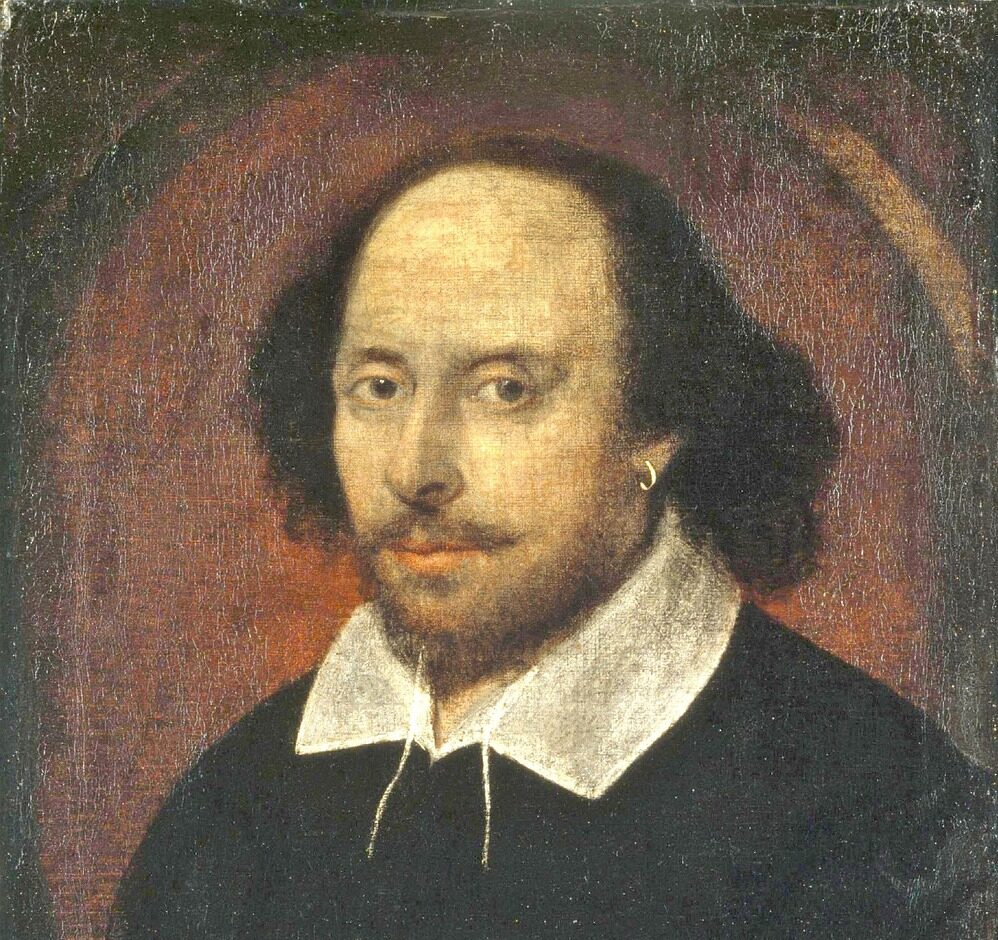

ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare、1564~1616)は、イングランドのルネサンス期を代表する戯曲家・詩人として歴史に名を残す大人物です。

若い頃からロンドンで劇作家として活躍し、生涯に多くの戯曲やソネットを生み出しました。

特に戯曲は有名で、悲劇・喜劇・歴史劇に分類される彼の作品は、戯曲そのものはもちろん、世界中の舞台演劇において称賛されています。

2016年はシェイクスピアの没後400年にあたり、シェイクスピア演劇の聖地であるグローブ座での公演をまとめた21枚組のDVDボックス「The Globe Collection」が登場し、イギリスで大きな盛り上がりをみせました。

シェイクスピア演劇を楽しむには、戯曲を読まずに鑑賞することも一興ですが、世界中で400年以上親しまれている作品が持つおもしろさを味わうには腰を据えて戯曲を読むことがおすすめです。

演劇に興味はそれほどないけれど、シェイクスピアの手掛けた超一流の古典作品をじっくり読んでみたいという方もいらっしゃると思います。

シェイクスピアの著作に関心はあるものの、どの作品を読もうか悩んでいる方にとっては、読む順番を含めて本記事が参考になると思います。

ぜひ読んでみてください!

『ヘンリー六世』

征服王とも呼ばれたヘンリー五世は、フランス領も獲得して英国の権威を高めた為政者でしたが、彼の死後、葬儀が済まないうちにそのフランス領は喪失し、フランス軍にも攻め込まれる事態に陥ります。

ヘンリー五世の嫡男であるヘンリー六世が王位を継ぎますが、彼の属するランカスター家と、歴代の王位の系譜を根拠に権力を奪おうとするヨーク家のあいだで凄惨な「薔薇戦争」の火ぶたが切って落とされます。

シーソーゲームのように主導権が目まぐるしく変わる展開で、物語として飽きることなく読み進めることができるので、歴史が苦手な方でも十分に楽しめる作品です!

登場人物たちは権力を手中におさめるために、心の内に秘めることなく、露骨なまでに欲望にまみれた言葉の応酬が繰り広げられるところも本書の読みどころです。

ランカスター家とヨーク家が王位争いをめぐって勃発した薔薇戦争が扱われているので、複雑な内容ではあるものの、登場人物の心情が把握できるため、ストーリーを追いやすい構成になっています。

オルレアンの乙女、ジャンヌ・ダルクも登場しますが、その描き方も特徴があって記憶に残ること間違いなしです。

本書はイングランドで起こった薔薇戦争がメインテーマですが、読んでみて「この戦争は実際どのようなものだったのだろう?」「シェイクスピアの『ヘンリー六世』と実際の薔薇戦争を比較してみたい」と思った方には陶山昇平『薔薇戦争 イングランド絶対王政を生んだ骨肉の内乱』がおすすめです。

現代においても英国のメディアで、「二つの陣営のどちらの陣営につくかを迫られ、敗者は破滅の途を辿る」ような騒動を取り上げる際には薔薇戦争が引き合いに出されます。

この作品では、10年以上にわたって薔薇戦争に親しんできた著者が、この内乱の歴史的意義を一般読者向けにわかりやすく解説しています。

『ヘンリー六世』ではヘンリー五世が死去した場面から話が始まりますが、『薔薇戦争』ではこの前史からヘンリー七世の時代までが扱われています。

この期間は、後述するリチャード三世の時代も含まれているため、ネタバレなしで純粋に物語を楽しみたい方は、先に『リチャード三世』も読んでから『薔薇戦争』を読んでみてはいかがでしょうか。

『リチャード三世』

『ヘンリー六世』三部作の続編となる本作品は、エドワード四世の弟であるグロスター公リチャードがリチャード三世として王座に君臨し、その最期までが描かれています。

リチャードは王位に就くべく、過去の悪事を振り返ることなく手練手管を尽くし、周囲の権力者たちを言葉巧みにたぶらかしていきますが、そのさまは恐ろしいまでに人間の心理を突いているだけに圧倒されます。

王座を手中に収めることを目的に、その手段を問わない姿勢を想像すると「言葉は思想を隠す技術なのだな」と思わずにはいられません。

戯曲だとわかっていても、リチャードのような人物を現実世界に当てはめて、あれこれ考えてしまうほど脳裏にこびりついて離れないのが『リチャード三世』の凄さです!

シェイクスピアが描いたリチャード三世は、テューダ―朝(エリザベス一世)の時代背景の中で、「せむし」「醜悪な怪物」の表現に見られるように誇張され、悪の化身のように表現されています。

しかし、この表現は史実と異なることがはっきりわかる発見がありました。

2012年に英国中部の町レスターで、15世紀のイングランド国王リチャード三世の遺骨が発掘されました。

その後の調査によって、リチャード三世は実際に重度の側弯症を患っていたことが確認されたものの、手足の動きは正常で、馬に乗って戦場で戦えるほどの身体能力を持っていたといいます。

この発掘にはリチャード三世を敬愛する歴史マニアたちの活動が深く関わっていました。

その一部始終は『The Lost King』に描かれています。

『The Lost King』は映画もされ、2023年のボルダー国際映画祭で最優秀作品賞、同年のバルセロナ・サン・ジョルディ国際映画祭で最優秀脚本賞に輝いています。

シェイクスピアの『リチャード三世』は作品のおもしろさから、戯曲の内容を歴史的事実であるかのように受け取ってしまいがちですが、文学作品と史実の整合性はチェックしないといけないですね。

リチャード三世の遺骨発掘はその一例を示してくれます。

『間違いの喜劇』

シェイクスピア初期の喜劇の一つである『間違いの喜劇』は、目まぐるしく変わる人間関係と登場人物たちの軽快なやりとりが楽しめる作品です。

交易都市エフェソスに偶然集まった二組の双子の存在が、物語を大きく動かすキーポイントになります。

名前も容姿も瓜二つの兄弟たちは、それぞれ別の土地で育ちながらも運命に導かれるように同じ町に滞在することになります。

その結果、周囲の人々は互いを取り違え、次々に起こる誤解や騒動に巻き込まれていきます。

『間違いの喜劇』の魅力は、登場人物たちにとっては思いもかけないドタバタ劇のようなテンポの良さと、双子の取り違えによる勘違いがもたらすユーモアにあります。

シェイクスピアが後期に手掛けた作品にみられるような深い心理描写や哲学的な問いはまだ控えめですが、舞台設定のおもしろさや観客を笑わせる工夫が前面に押し出されています。

二組の双子が入れ替わることで複雑に進行する間違いの連鎖が、最終的に気持ち良く爽快に収束していき、安心感も得られます。

シェイクスピア喜劇の中でも特に短い130ページ程度の作品なので、初めてシェイクスピアに挑戦する方にもおすすめです!

『タイタス・アンドロニカス』

ローマの貴族でゴート討伐軍の将軍であるタイタス・アンドロニカス。

自ら剣をふるい、敵を押さえ込み、名誉と幸運を手にして凱旋した彼を待っていたのは、陰謀と復讐の渦巻くはかりごとの世界でした。

裏表のないタイタス・アンドロニカスは、身近にいる敵に言葉巧みに言いくるめられ、勝利者から悲劇の復讐者へと転じる破滅の途に進んでいきます。

古代ローマを舞台に展開される本作品は、思わず想像することを避けてしまうほどの残虐なシーンが多く登場します。

暴力や陵辱をためらわない数々の振る舞いは衝撃的で、一度読んだら忘れられないほどですが、ギリシア神話の有名な逸話をモチーフにしていると思われます。

アポロドーロス『ギリシア神話』やオウィディウス『変身物語』などの著作に同様の話が収められているので、興味のある方はギリシア神話のおすすめ名著を紹介しているこちらの記事も参考にしてみてください。

シェイクスピアも親しんだギリシア神話がわかると、戯曲も一段とおもしろく感じられます。

シェイクスピアは、四大悲劇を含む多くの戯曲を生み出してきましたが、『タイタス・アンドロニカス』の読後感は他の作品にはない強烈なインパクトがあります。

憎悪、復讐、狂気といったテーマは後の『ハムレット』や『マクベス』にも通ずるものがあり、登場人物たちの行動の荒々しさには恐怖を感じてしまいます。

シェイクスピアの悲劇にも様々なグラデーションがあるのだと思わされる一冊です。

この衝撃的な悲劇は映画化もされており、『羊たちの沈黙』で有名なアンソニー・ホプキンスがタイタス・アンドロニカスを演じています。

『じゃじゃ馬ならし』

本書『じゃじゃ馬ならし』は、結婚と男女関係をめぐる痛快な喜劇作品です。

イタリアの都市パドヴァで、気性が荒く毒舌で人を不快にさせる女性カタリーナ(キャタリーナ)と、彼女を妻に迎えようとするペトルーチオの駆け引きを中心に、登場人物たちの色恋沙汰が愉快に描かれています。

まわりの人々は、いったい誰がこの「じゃじゃ馬」を手なずけ、うまく付き合っていくことができるのか興味津々で見守り、ユーモラスで活気のある雰囲気で物語が進んでいきます。

登場人物たちの鋭い言葉の応酬や、言葉の力による主導権の入れ替わりが本作を魅力あるものにしています。

カタリーナの強い個性は、女性の既成概念を破壊する意志の強さを体現していますが、対するペトルーチオの奔放さと毒を以て毒を制すふるまいは物語を一層おもしろくしています。

男女の力関係や結婚観が喜劇の形で描かれる一方で、現代の視点で読むと社会的な議論を呼ぶテーマでもあります。

『じゃじゃ馬ならし』は、喜劇的なおもしろさを味わうだけでなく、結婚や夫婦関係、恋愛観を考えるきっかけにもなる作品です。

舞台上演も多く、映画化もされています。

『ヴェローナの二紳士』

シェイクスピアが最初期に手掛けた喜劇『ヴェローナの二紳士』は、恋愛と友情、裏切りと和解が大きなテーマとなっている作品です。

親友である二人の紳士が、イタリアのヴェローナとミラノを舞台に恋愛劇を繰り広げます。

かたや恋愛に興味がなく、海外で研鑽を重ねようとミラノに向かうヴァレンタイン。

かたや恋人に一途で学問を怠っているプローテュース。

しかしヴァレンタインはミラノで恋愛に目覚め、プローテュースもミラノに赴くことになり、物語は転換点を迎えます。

友情と恋愛のあいだで揺れ動く青年たちの葛藤や不器用さは、古今東西変わらないものなのだと心に響きます。

恋も友情も思い通りにならず、自分を抑えきれない混沌とした心情でふるまう若者たちの姿は、共感や懐かしさを呼び起こします。

青春ゆえの粗削りなところや、思わず笑ってしまう話のやりとりも魅力的な一冊です。

『恋の骨折り損』

「恋の骨折り損」と聞くと、少し冷ややかな印象を持つかもしれませんが、恋愛劇でありながらも知的な言葉遊びや理性の脆弱さにおもしろさを感じられる喜劇です。

学問や詩を愛する宮廷文化を好んだアンリ4世が統治したことで知られるナヴァール王国で、王と3人の貴族が「3年間、女性と会わずに学問に専念する」という誓いを立てます。

しかし、そこに外交のためにフランス王女とその侍女たちがやってきて、理性を信頼し、誓いを重んじていた男たちは次々と恋に落ち、誓いを破ってしまいます。

ウィットに富んだ言葉選びとテンポよく進んでいく会話が心地よく、恋愛の駆け引きも目が離せない作品です。

本書のラストも特徴的で、喜劇にありがちなハッピーエンドでは必ずしもない点も魅力的です。

『リチャード二世』

先述の『ヘンリー六世』『リチャード三世』の時代から遡り、ランカスター公のジョン・オブ・ゴーントの息子であるヘンリー・ボリングブルックがヘンリー四世として即位するまでが描かれています。

そこで王位を簒奪されるのがリチャード二世です。

ノーフォーク公トマス・モーブレーとの決闘をリチャード二世にとめられたボリングブルックは、六年のあいだ、故郷イングランドの地に足を踏み入れてはならないと命令されます。

アイルランド征討に向けて出発したリチャード二世の動向を見計らって、イングランドに上陸したボリングブルックは、やすやすとイングランドを平定してしまいます。

寵臣たちが次々にボリングブルックのもとに集い、リチャード二世は孤立し窮地に立たされます。

追放の身に処したボリングブルックにひれ伏し、王位を譲り渡すリチャード二世のふるまいは、本書の読みどころの一つです。

王座を明け渡すことに対する絶望、悲嘆のあまり威厳を失い狂気じみたセリフ、統一を欠いた感情が最期には怒りへと変貌を遂げる過程からは、リチャード二世の人間臭さが感じられます。

歴史的には、ボリングブルックがヘンリー四世として王座を手にすることによって、ヘンリー六世やリチャード三世が生まれ、ランカスター家とヨーク家の薔薇戦争も勃発しました。

シェイクスピアが生きた時代は、テューダー朝によってイングランドが再生と秩序をもたらした「テューダー朝神話」というエリザベス朝の歴史観が支配的でした。

『リチャード二世』もこの観念が色濃く反映されていると思われますが、現代の読者がこの作品をどのように読み解くかは自由です。

背景を理解したうえで読んでも、シンプルに本書の世界に親しんでも楽しい時間を過ごせます。

『ジョン王』

史実においては「欠地王」(Lackland)として悪名高い中世イングランドのジョン王ですが、本書では絶対的な悪人としては描かれず、政治的圧力に揺れながら決断に苦心する人物に仕立て上げられています。

物語はフランス王フィリップが使者を通じて、ジョン王の兄ジェフリーの息子アーサー・プランタジネット(ジョン王の甥)が王位に就くべきであり、法にもとづいて領土を速やかに引き渡すことを要求する場面から始まります。

売り言葉に買い言葉で、ジョン王はフランスとの戦争に乗り出しますが、力が拮抗して繰り返される戦争に対し、市民は恐怖に駆られます。

「どなたかほんとうの王が、私どもの王座にある恐怖を追放してくださらぬかぎり、私どもは恐怖の臣下です」という市民のセリフは印象的です。

フランス皇太子ルイとジョン王の姪ブランシュとの縁談によって、イングランドとフランスの関係は修復したかに見えましたが、ローマ法王の大使である枢機卿パンダルフの登場で両者はふたたび激しく対立するようになります。

いつ終わるのか知れない権力争いのなかで、イングランド側でリチャード獅子心王の息子である私生児フィリップ(のちにサー・リチャード)は「国王たちでさえ利益のためには誓約を破る世のなかだ、利得こそおれの君主、おれが崇拝するのはおまえだ!」と言い放ちますが、国益以上におのれの利益を追い求める人間を象徴する普遍的な言葉でしょう。

フランス王フィリップや、息子アーサーの権力獲得に執着する母コンスタンスとの政治的な意図を含む会話のやりとりも本書の読みどころの1つです。

また本書『ジョン王』では、王位継承権のあるジョン王の甥アーサーが純朴で思いやりのある人物として描かれており、政治絡みのストーリーの中でも慈悲に訴えて難を逃れる場面もあります。

権力争いのシーソーゲームが中心ですが、血を流す政治である戦争のシーンを避け、心が洗われるようなシーンもバランスよく配置するシェイクスピアの手腕に脱帽する一冊です。

他の歴史劇と同様に、史実との違い(マグナ・カルタが登場しない、登場人物の死因が異なるなど)を比較して見るのも一興です。

『から騒ぎ』

タイトルの『から騒ぎ』は、原題の“Much Ado about Nothing”を翻訳した言葉で、「何でもないこと(Nothing)をめぐって大騒ぎ(Much Ado)すること」を意味しています。

物語の舞台はイタリアのシチリア島にあるメッシーナで、その地の知事であるレオナートの邸を中心にストーリーが展開されます。

ジャンルとしては喜劇に分類されるこの戯曲は、大きく分けて2組の恋人たちとその周りの人々によって構成されています。

仲の良さは窺えるものの、会えば激しい言葉の応酬でお互いの揚げ足を取り合う若い貴族ベネディックとレオナートの姪ベアトリス。

一目惚れから深い恋に一気に進展する若き英雄クローディオとレオナートの娘ヒーロー。

順調に進むかと見えた二組の恋愛は、思わぬところで試練に直面しますが、この試練というのがタイトルの「から騒ぎ」と深く関わっています。

2つの恋が成就するのかどうかが本書の読みどころの1つです。

ベネディックとベアトリスは結婚や異性を嫌悪し、機知に富んだ皮肉屋の似た者同士ですが、周囲の人々は2人が密かに愛し合っていることを確信しています。

そこで、「ベアトリスはベネディックの強烈な皮肉が怖くて愛を告白できない」「自尊心の強いベアトリスの毒舌のせいで、聡明で高潔なベネディックの愛は燃え尽きてしまう」などといった偽りの会話をそれぞれにわざと立ち聞きさせることで、2人の本心に気づかせようとします。

このシーンは『から騒ぎ』の1つのハイライトと言われており、読むと確かに記憶に残る一幕です。

本書の恋愛劇が成就するかどうかをめぐって活躍するのが、地方の警吏ドグベリーと彼の下で働く夜番たちです。

仕事に関する会話からは、事なかれ主義でやる気が感じられないように見える彼らですが、その仕事ぶりとのギャップには驚かされ、このロマンティック・コメディーに彩りをあたえてくれる存在です。

ドグベリーのセリフには言い間違いが多く、どこか滑稽で笑いがこみ上げてきますが、容疑者を捕まえる功績は本書の中で輝きを放ちます。

人間である以上、コミュニケーションにおいては言葉に重きが置かれますが、実際の行動から感じるその人の本心や価値観もそれに劣らず大切なことなのだとドグベリーから学べます。

牧歌的な恋愛劇かと思えば、中盤からのめまぐるしく変わっていく展開は読者を飽きさせません。

『ウィンザーの陽気な女房たち』

シェイクスピアの数々の喜劇の中でも、階級社会のしがらみにとらわれず、市民の視点で気兼ねなく楽しめる作品が『ウィンザーの陽気な女房たち』です。

エリザベス女王の要望によって短期間で書き上げられたといわれるこの戯曲は、女王の御前はもちろんのこと、1604年にはジェームズ1世が、1638年にはチャールズ1世が見たという記録が残っています。

四大悲劇のような深遠で哲学的な問いを味わうよりも、一般庶民が繰り広げる町中のドタバタ劇に笑いを求めたい方にはおすすめです。

イングランドのウィンザーを舞台に、主人公の放蕩者ジョン・フォールスタッフが借金から逃れるため、裕福な2人の人妻にラブレターを送って気に入られようと画策します。

しかしこの計略はあっさり見破られ、この2人の裕福で陽気な女房たちはフォールスタッフにお仕置きをすることを思いつきます。

誘惑しようとやってきた自尊心満々のフォールスタッフを洗濯籠に入れて川に流したり、老婆のコスプレをさせた挙句にボコボコにしたりと読んでいて痛快です。

並行して恋愛劇も展開される本書ですが、会話のテンポがよく、よどみなくストーリーが進んでいくので読んでいて心地よく、一気読みできます。

本書はさまざまな翻訳が出版されていますが、小田島雄志訳は田舎育ちの登場人物たちの方言がおもしろく日本語に訳されていて楽しく読めます。

標準語とは違ったなまった言葉遣いがもつ面白さを捉えて、漢字のルビまで方言が使われています。

「翻訳としてやり過ぎなのでは?」と思う向きもあるかもしれませんが、喜劇を純粋に楽しんで笑いたいという方には小田島訳の本書が一押しです。

「シェイクスピアは難しそう…」と感じている方には最初の一冊として最適だと思います。

ちなみに本書の主人公であるジョン・フォールスタッフは、『ヘンリー四世』などにも登場する道化的なキャラクターで、シェイクスピア作品の中でも異彩を放っています。

『冬物語』

シェイクスピアの晩年の名作である『冬物語』は、悲劇と喜劇が絶妙に混ざり合った奇跡の物語です。

嫉妬と破滅のストーリーかと思いきや、最後には想像もつかない展開で幕を閉じる感動的な筋書で、一度読んだら忘れられない読書経験になること間違いなしです。

その構成の素晴らしさは、シェイクスピアの作品の中でも異彩を放っています。

嫉妬や後悔、贖罪といった人間の負の側面が押し出されているものの、それらを洗い流してくれる時間の力を信じ、時間を擬人化して語らせるところにも魅力を感じます。

取り返しのつかないような過ちを犯しても、なお希望を取り戻すことができることを静かに教えてくれる本書を読み終わったときには、冬を越えて春を迎えたような心地良さを覚えます。

また、本書『冬物語』では、強い個性を持った登場人物が多く登場しますが、中でも王妃ハーマイオニーの侍女ポーリーナは、王様に向かって「あなたは暴君です」と恐れず直言するなど、道徳的な良心をあらわした言動が際立っています。

『冬物語』が執筆された当時のイングランド王エリザベス1世の影響が強く反映され、弱い存在ではなく、理性と威厳を備えた女性の象徴として描かれるポーリーナのふるまいも本書の読みどころです。

おわりに

今回はウィリアム・シェイクスピアのおすすめ名著をご紹介しました。

16~17世紀に活躍したシェイクスピアが、人間に対する深い洞察から生み出した数々の傑作を読むと、まるで現代を暗示しているのではないかと思うほどの新鮮さがあり、同時に人間の持つ喜怒哀楽の普遍性を感じずにはいられません。

この機会に、シェイクスピアの名作をぜひ読んでみてください!

コメント